新聞分類

秋冬季節,乍暖還寒,最難將息,關節疼痛常常不期而遇。

關節疼痛只是一個癥狀,不是一個病名。骨關節炎、滑膜炎、運動損傷、感染、痛風、自身免疫性疾病(比如風濕和類風濕)、血液病、腫瘤等等多種疾病都會出現關節痛的癥狀。其中,骨關節炎最為常見,有研究發現60歲以上的人70%都有骨關節炎。

骨關節炎也被稱為“退變型關節炎”“老年性關節炎”“肥大性關節炎”,大眾常把它叫做“老寒腿”或“風濕關節痛”,表現為緩慢發展的關節疼痛、壓痛、僵硬、關節腫脹、活動受限和關節畸形等,最常出現退變性骨關節炎的地方是膝關節和髖關節,其他如踝關節、手指關節、脊柱的關節也常發生骨關節炎。

關節一旦疼痛,不僅僅是引起身體不適那么簡單,還會影響情緒、睡眠等方方面面,疼痛嚴重者導致活動受限、生活無法自理。

對輕度或中度的骨關節炎,藥物療效明確,而且簡便易行、容易堅持。

但很多人覺得“是藥三分毒”,認為“止疼藥傷胃”“止疼藥上癮”,就算腿疼得受不了,還是硬撐著不敢、不愿吃止痛藥。

根據臨床治療指南,我們常用的止痛藥——非甾體抗炎藥(NSAIDs)是治療骨關節炎疼痛的首選藥物。它的全稱是消炎鎮痛藥,它們不是阻斷人們對疼痛的感覺,而是通過消炎作用讓炎癥緩解,自然就不痛了。

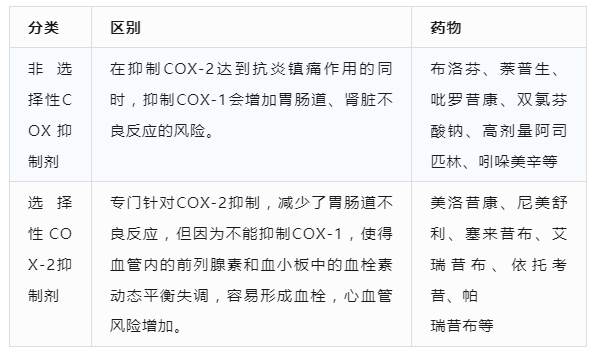

非甾體抗炎藥是通過抑制環氧化酶,使參與機體多種生理、病理過程的介質前列腺素( PGs) 的生成減少,從而起到抗炎、解熱、鎮痛的作用。根據藥物對環氧化酶的選擇性抑制作用,將其分為傳統非選擇性NSAIDs和特定NSAIDs——COX-2抑制劑。

非甾體抗炎藥劑型眾多,有片劑、膠囊劑、顆粒劑、貼劑、栓劑、注射劑等等。面對這么多的止痛藥物,許多人常常會疑惑:是選擇口服藥物還是外用藥物呢?

口服NSAIDs雖然效果顯著,但它是通過胃腸道、血液吸收,會刺激胃腸道,還會對心臟產生不良影響[1]。心血管風險較高的患者及身體虛弱的患者指南不建議將口服NSAIDs作為首選藥物。

而外用NSAIDs,可以直接經過皮膚作用于疼痛部位,減少全身副作用的風險,尤其適合輕至中度的關節疼痛及合并胃腸疾病、心血管疾病或身體虛弱的患者[2]。在使用口服藥物前,建議先選擇局部外用藥物如:吡羅昔康貼劑,局部外用藥可迅速、有效緩解關節的輕、中度疼痛,全身不良反應輕。

亮克?吡羅昔康貼片,是國內首個獲批治療關節炎的吡羅昔康貼片劑型。

強效鎮痛成分+經皮控釋的劑型,高效持久止痛,長達24小時;

局部用藥、靶向治療,準確掌握劑量,更為安全;

減輕軟骨的破壞,起到保護軟骨的作用;

透氣性好,不刺激皮膚不易過敏,無異味;

當然,若疼痛癥狀持續存在或中重度疼痛的患者可以口服非甾體藥物、輔助增加其他治療[3],但要警惕胃腸道和心血管的不良事件。

骨關節炎的治療是一個綜合化、個性化及階梯化治療的過程,改善疼痛藥物只是冰山一角,選用何種治療方式,是否需要藥物干預或已經到了需要更積極治療的階段,這些都需要醫生的專業評估來決定。

【聲明】文章內容不作為臨床診療依據,僅供交流、學習。